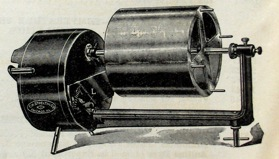

L’evento fondamentale di questo periodo sia l’invenzione dello stetoscopio (immagine infondo al paragrafo) da parte di René Laennec nel 1816. Questo strumento all’inizio non fu ben visto anche perché, prima di lui, solo alcuni medici ritenevano l’auscultazione un buon mezzo diagnostico; in particolare Corvisart ne faceva uso per studiare le variazioni di frequenza del battito. Laennec fu il primo ad associare il primo suono cardiaco alla contrazione del ventricolo, mentre al secondo collegò la contrazione degli atri; il terzo suono fu poi identificato da Pòtain nel 1900. Il contributo di Claude Bernard fu quello di aver descritto i nervi vasomotori e l’introduzione del cateterismo del cuore al fine di misurarne la temperatura interna; in particolare andando ad incidere il nervo simpatico, la determinò come funzione della vasodilatazione. Un altro momento fondamentale della ricerca per lo stimolo di natura nervosa del cuore è rappresentata dalle osservazioni eseguite da Cyon e Ludwig sul nervo depressore dell’arco aortico ed altre condotte sul nervo vago, il cui arresto comportava la diminuzione della frequenza del battito.Nello stesso periodo si svilupparono le tecniche di registrazione della pressione sanguigna, grazie allo strumento, il chimografo. A questo tipo di registrazione si affiancò quella dei battiti cardiaci, messa in atto da Marey: si servì di un galvanometro ( dispositivo che traduce una corrente elettrica in un momento magnetico) che gli permise di trascrivere graficamente l’attività elettrica del cuore delle rane. Waller attraverso lo stesso strumento misurò le variazioni del potenziale elettrico del cuore del suo cane. Il progetto successivo di Marey era quello di studiare i meccanismi e i tempi del circolo del sangue attraverso le cavità del cuore: insieme a Chauveau pensò di usare delle sonde di gomma da inserire nella vena giugulare per raggiungere l’atrio destro di alcuni animali; le sonde piene d’aria erano collegate a un tamburo a leva, sulla cui membrana di caucciù venivano amplificati i suoni della sonda. Da ciò si inscrivevano oscillazioni registrate da un apparecchio costituito da un cilindro metallico ricoperto di carta, che girando su se stesso ne scriveva il tracciato.

La grandezza di Marey è anche riconoscibile nei chiarimenti che apportò nella natura elastica delle arterie: se prima si pensava che la progressione del sangue nei vasi era dovuta alla contrazione del cuore, egli spiegò che il tessuto connettivo, immesso nelle arterie, ne faceva distendere le pareti, le quali, a loro volta, per un’essenziale elasticità ritrasmettevano una forza capace di far avanzare il sangue durante la diastole. Il fisiologo inoltre si applicò nella misurazione della pressione nelle arterie e riuscì a determinare la pressione massima.

Nei tempi successivi andarono per la maggiore gli studi di preparazione per gli interventi cardiochirurgici e ricerche nell’ambito dell’automatismo del cuore. Per queste ricerche si impegnarono Walter Gaskell e Wilhelm Engelmann, che insieme dimostrarono l’ingresso di vena cava inferiore e superiore nell’atrio destro. Scoperta affascinante fu quella di Wilhelm His, che descrisse il fascio atrioventricolare, in sua memoria detto “di His”. Negli stessi anni Karl Aschoff e Sunao Tawara descrissero la funzione delle fibre del Purkinje, la tipologia di cardiociti più grandi, facenti parte del sistema di conduzione dello stimolo nervoso . I primi interventi di cardiochirurgia e chirurgia intratoracica furono permessi dallo sviluppo delle tecniche anestetiche: tra i primi si ricorda quello di Rehm del 1896; da quell’anno si iniziarono ad utilizzare anche fluoroscopia e tecniche di radiologia: tra i fautori dell’impiego di queste ultime ci fu Karel Frederik Wenckebach, che si serviva di un roentgenografo. Negli Stati Uniti il primo pioniere della cardiologia fu Austin Flint, che pubblicò trattati sulle malattie cardiache (1859), approfondendo in seguito i soffi al cuore (1862), mentre in Inghilterra lo fu Ernest Starling, a cui attribuiamo la legge di Starling, per la quale la sistole è regolata in relazione alla quantità di sangue presente nel ventricolo alla fine della diastole: maggiore è il sangue in entrata, maggiore sarà quello in uscita, ne consegue un equilibrio tra il ritorno venoso e la gittata cardiaca. In Italia ricordiamo, invece, Batelli da Genova che pubblicò svariati articoli sulle morti dovuti a fibrillazioni ventricolari, in particolare insieme a Jean-Louis Prevost spiegò come per arrestare una tachicardia era possibile utilizzare scariche ad alto voltaggio.

La chirurgia cardiaca

“La strada del cuore non misura che due o tre centimetri e segue una linea diritta, ma ci sono voluti più di duemilaquattrocento anni alla chirurgia per percorrerla”. Dr. Sherman. Nel 1920 Henry Souttar aveva immaginato di poter operare le valvole, una volta compresa la loro struttura durante l’esecuzione di varie autopsie. Inoltre egli aveva sperimentato impianti di valvole artificiali su alcuni animali, ma queste ultime si rivelavano sempre inefficaci o strette. Del resto questo insuccesso gli aveva permesso di comprendere che era facile separare le valvole non solo con una lama tagliente ma anche con un dito[25]. Si assunse in seguito la responsabilità di operare una bambina che soffriva di stenosi mitralica: procedé con una toracotomia sinistra e dopo aver aperto il pericardio avvolse l’atrio con un nastro di seta. Successivamente tenne stretto l’atrio con una pinza in modo da poter far un’incisione e percepire la stenosi. Proprio con il dito separò i lembi fusi. Un altro intervento prodigioso effettuato su una bambina fu quello del dottor Gross al Children Hospital di Harvard; questa soffriva di soffio sistolico, difetto che fu collegato al dotto di Botallo. Gross intervenne sempre mediante toracotomia sinistra e con legatura attorno al dotto di Botallo: scomparve immediatamente il soffio sistolico e seguì un decorso postoperatorio sereno. Tra i primi interventi decisamente più complicati si ricordano quelli a cui furono sottoposti due individui affetti da stenosi istmica dell’aorta (1944). L’audace chirurgo fu il quarantenne Clarence Crafoord, il quale agì utilizzando una pinza in corrispondenza della zona d’origine dell’aorta: la cosa straordinaria fu che riuscì a dimostrare che l’interruzione del flusso aortico può prolungarsi senza danni apparenti per oltre venti minuti.

Il cuore artificiale

Il primo trapianto di cuore artificiale fu operato da Denton Cooley: colui che vi fu sottoposto restò in vita per circa sessantaquattro ore con questo cuore ad aria compressa. È da notare come la FDA all’epoca era impegnata nella tutela dell’etica e non diede immediatamente il suo consenso per operare ancora altri casi, ma ne diede il permesso al gruppo di W.J. Kolff per l’esito positivo di alcune sperimentazioni: il trapianto era già stato provato su quindici animali che erano sopravvissuti tutti per oltre cento giorni.

Nel 1982 il dottor W. de Vries impiantò un cuore artificiale in un sessantunenne affetto da cardiomiopatia; esso era in poliuretano ed era costituito da due camere e sistemi di membrane collegati ad un apparecchio che dava la forza necessaria a pompare il sangue attraverso aria compressa. Il rischio che si verifica è quello che il sangue pompato al minuto possa diminuire drasticamente: da sei-sette litri può spingersi al di sotto dell’uno. I tentativi di riprogettazione da parte del dottor Lapeyre all’Hopital Broussais sembrano avere un buon riscontro nella risposta a questo problema: il cuore studiato simula quello naturale, essando suddiviso allo stesso modo. Un altro prototipo interessante è stato presentato dal dottor Carpentier; esso sfrutta membrane pulsanti e una forza di spinta di natura elettromagnetica e non ad aria compressa. L’avanguardia sembra spettare invece agli studi del dottor Monties a Marsiglia; la sua intuizione sarebbe quella di usare una pompa ipocicloidale basata sul principio del compressore di Maillard-Wenkel, alimentata elettricamente; un’altra sua novità è legata all’introduzione di un materiale leggero quale il carbonio ceramico, nettamente superiore al vecchio acciaiocuo.

Un’alternativa al cuore artificiale è stato quello di un babbuino: è il caso di un trapianto eseguito nel 1984 su un bambino nato prematuro e condannato a un’ipoplasia congenita. Il tentativo alla fine fallì, ma teoricamente era possibile che funzionasse: la scoperta della ciclosporina aveva impedito che si verificasse il rigetto dei trapianti.